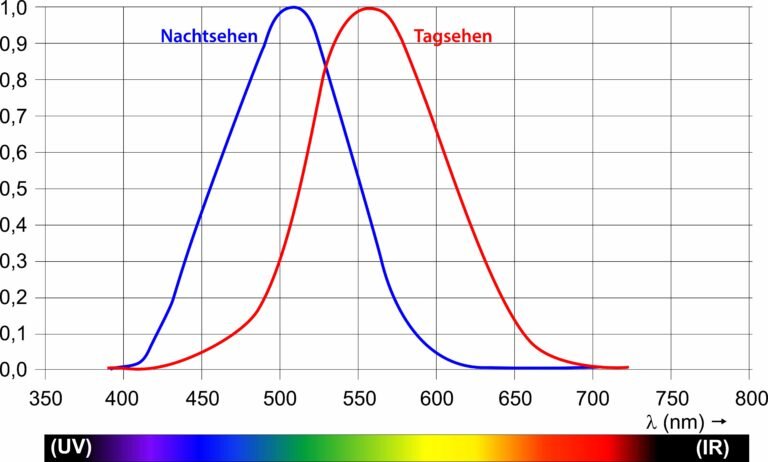

Gleißend helle Tage und finstere Nächte: Menschliche Augen können sich auf gewaltige Helligkeitsunterschiede einstellen, wobei die für das Nachtsehen zuständigen Netzhautzellen keine Farben unterscheiden können. Tatsächlich funktioniert photopisches Sehen (Tagsehen), skotopisches Sehen (Nachtsehen) und mesopisches Sehen (im Dämmerlicht) unterschiedlich.

Der Unterschied zwischen photopischem, mesopischem und skotopischem Sehen

Das menschliche Auge nimmt Helligkeit und Farben auf unterschiedliche Weise wahr:

-

Photopisches Sehen (Tagsehen)

Tageslicht wird von den sogenannten Zapfen in der Netzhaut registriert, wobei es drei verschiedene Varianten für die Grundfarben Blau, Rot und Grün gibt. Sie sind auf helles Licht spezialisiert und ermöglichen ein scharfes Farbsehen sowie die Wahrnehmung feiner Details.

-

Skotopisches Sehen (Nachtsehen)

Das Nachtsehen übernehmen die empfindlichen Stäbchen, die in der Dunkelheit auch sehr geringe Lichtreize wahrnehmen können, jedoch nur Helligkeitsabstufungen und Grautöne unterscheiden. Farben bleiben unsichtbar, und auch Kontraste wirken deutlich schwächer als am Tag. Die Sehschärfe sinkt beim Nachtsehen erheblich, sodass auch bei vergleichsweise guter Ausleuchtung (z. B. in einer klaren Vollmondnacht), Details schwerer zu erkennen sind.

-

Mesopisches Sehen (Dämmerungssehen)

Zwischen diesen beiden Zuständen liegt das mesopische Sehen in der Dämmerung, bei dem sowohl Zapfen als auch Stäbchen aktiv sind.

Vom Tagsehen zum Nachtsehen

Für das Umschalten zwischen Tagsehen und Nachtsehen benötigt das Auge etwa 25 Minuten (Dunkeladaption). Dabei muss es sich an extrem unterschiedliche Leuchtdichten anpassen. Wenn es dunkler wird, weitet sich die Pupille im Vergleich zum Durchmesser bei maximaler Helligkeit um das bis zu 16-fache. Dadurch können mehr Lichtstrahlen die Netzhaut erreichen. In der Dämmerung sind sowohl Zapfen als auch Stäbchen am Sehen beteiligt.